不動産を「共有名義」にするメリット・デメリット

こんにちは、田中です。

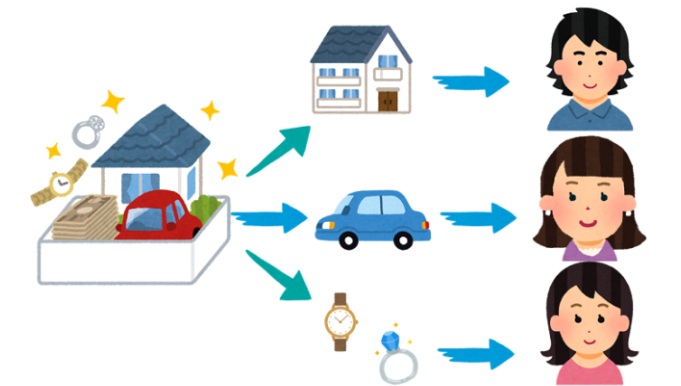

「共有名義」とは、例えば、1つの不動産を複数人で所有する状態のことを言います。1つの不動産を長男と次男がそれぞれ1/2ずつの共有持分を取得するケースです。共有持分は登記が必要ですので、「登記簿謄本」や「固定資産税通知書」で共有持分割合の確認することができます。

相続で遺産分割争いになるのは、実は財産がたくさんあるからではなく、財産の額に対して分割しにくい財産しかないから揉めることが多いと言われます。また、分けにくいという理由以外にも、相続人の兄弟の数が多くて話がまとまらない、相続人である子供全員が既に家を持っている、誰も取得を希望しない相続財産が含まれている場合等理由はいろいろあります。

不動産を「共有名義」で相続することは、簡単かつ公平に分割できるメリットがありますが、相続後に「単独」で物件を売却できないなどのトラブルになるケースも多いので注意が必要です。

遺産分割方法は、以下の4種類があります。

- 現物分割・・・現物をそのまま分けます。最も一般的な方法と言えます。

- 代償分割・・・例えば、長男が自宅不動産を相続する代わりに、次男と長女に1000万円ずつ現金で支払うといった方法です。自宅不動産を相続する代わりに支払う1000万円を代償金と言います。不動産を売却するのではなく、相続人の誰かがそのままの形で相続したいという状況と、代償金が用意できる、という状態で成り立つ分割方法です。

- 共有分割・・・対象の相続財産を共有の名義にして相続する方法です。

- 換価分割・・・不動産のように分けにくい財産という理由以外にも、子供が親の実家を使わない、代償金を用意できない、平等に分配したい等の理由から利用します。

「共有名義」で所有する不動産については、税務上、以下のメリットがあります。

(1) 「3,000万円特別控除の特例」は、共有者全員で受けられる

マイホームを売却する場合、売却益3,000万円までは所得税が課税されない所得税上の特例があります。共有不動産を売却する場合は、共有持分者それぞれが特別控除を受けることができます。例えば、共有者が2人の場合、合計6,000万円の特別控除が可能となり、単独所有の場合よりも所得税額が節税できる場合があります。その他、相続発生時、要件を満たす場合は「空き家売却時の3,000万円特別控除の特例 」を併用することが可能です。

(2) 「住宅ローン控除」は、共有者全員で受けられる

マイホームを住宅ローンで購入する場合、「夫婦共有名義」(ペアローン)で取得するケースがあります。この場合、単独購入よりも借入可能額を増やせる可能性があります。

また、所得税上の「住宅ローン控除」も共有者それぞれが適用可能なため、住宅ローン残高が多くなれば、所得税額が節税できる場合があります。

(3) 【2回使える?】二次相続まで考えた「小規模宅地等の特例」の活用方法

相続のお話です。例えば、相続人は母親と子1人の2人かつ同居(生活を一にしている)をしている場合、「一次相続」で母と子が自宅を共有(それぞれ1/2ずつの「共有持分」をもつ)で相続し、「二次相続」で、子が母の自宅共有持ち分を相続すると、一次相続は母と子、二次相続は子のみという形をとることにより、子は一次・二次相続とも小規模宅地等の特例の適用が可能です。その結果、一次・二次相続の相続税合計額がとても安くなる可能性があります。小規模宅地等の特例は、どのように適用するかで相続税合計額に大きな違いが生じます。

「共有名義」の場合、下記のようなデメリットがあり、実はトラブルになるケースが多いです。

(1) 不動産売却は「共有名義人全員の同意」が必要

不動産を共有名義で所有する場合、共有者は不動産全体に対する「完全な権利」を有していないため、共有者単独では不動産全体の処分、変更行為はできません。例えば、売却・抵当権設定・解体等を行う場合は共有者全員の同意が必要となり、単独所有の場合と比較すると、実行が難しくなります。

また、賃貸借契約の締結や更新、資産価値を高めるリノベーションについても、「共有者の過半数の同意」が必要とされています(物件を「維持するための修繕等」は共有者単独で可能)。

(2) 権利関係の複雑化

共有名義不動産の売却は、とてもハードルが高いため、結果として共有名義のまま所有を継続し、そのまま「次の世代に相続される」ケースも多いです。

共有持分が、次世代の相続人に引き継がれた場合、法定相続人の数が共有名義人の増加や細分化により、さらに権利関係が複雑になっていきます。

(3) 固定資産税・賃料収入精算の手間

共有名義不動産は、各共有者が「持分割合」に応じて権利義務を有しますので、固定資産税や賃料収入等の精算につき、実務上の手間が生じます。

共有不動産にかかる「毎年の固定資産税」は、各共有者に持分割合に応じた納税義務があります。しかしながら、市役所からの「固定資産税支払通知書」は、共有名義人の代表者に合計額で送付されます。この結果、代表者が一括で市役所等に支払い、その後に各共有者に負担額を請求することとなり、共有名義人間での精算の手間が生じます。また、納税義務は共有者全員の連帯責任となりますので、一部の共有持分者が支払わない場合は、不動産自体が差し押さえられる可能性もあります。

共有名義の不動産を賃貸する場合、賃料収入・費用は、共有持分割合に応じて、各共有者に帰属します。一方、借主からの家賃の入金は、共有名義人の代表者にまとめて入金される場合が多いです。この結果、「受け取った賃料」につき、代表者⇒各共有者への精算の手間が生じます。賃料収入にかかる確定申告は、各共有者がそれぞれ行う必要があるため、経費按分等の面でも手間がかかります。

結論です。

共有関係解消は、実務上クリアすべき論点が多いです。一方、売却予定のないマイホームや、先祖代々の不動産等、共有者の意思疎通が図れる不動産であれば、たとえ共有名義であっても、そこまで大きな弊害は生じないものと思われます。